Naviguer dans les herbiers, ce n’est pas une bonne idée!

La navigation de plaisance permet d’apprécier la beauté de la nature et des plans d’eau du Québec. Cependant, ces derniers sont menacés par la présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes floristiques. Saurez-vous les reconnaître et éviter de les propager?

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) floristiques aquatiques sont des plantes qui ont été introduites hors de leur région naturelle et qui croissent de façon agressive. Leur établissement ou leur propagation dans les plans d’eau du Québec pourraient devenir une menace majeure pour l’environnement, l’économie et la société.

Plus concrètement, elles peuvent former de grandes colonies denses. Elles peuvent ainsi diminuer la diversité des plantes aquatiques indigènes et nuire à la pratique d’activités nautiques. Le courant, les embarcations et tout autre équipement nautique peuvent transporter des fragments de plantes vers de nouveaux secteurs et de nouveaux plans d’eau. Une fois introduites et établies, elles peuvent très difficilement être éradiquées. Par ailleurs, les actions de contrôle impliquent souvent des coûts importants et récurrents.

En tant qu’amateur d’activités de plaisance, vous pouvez jouer un rôle dans la protection des plans d’eau!

- Sachez reconnaître les EEE floristiques aquatiques.

- Signalez leur présence.

- Évitez de les propager.

1. Sachez les reconnaître

Portrait de quatre envahisseurs floristiques aquatiques établis au Québec

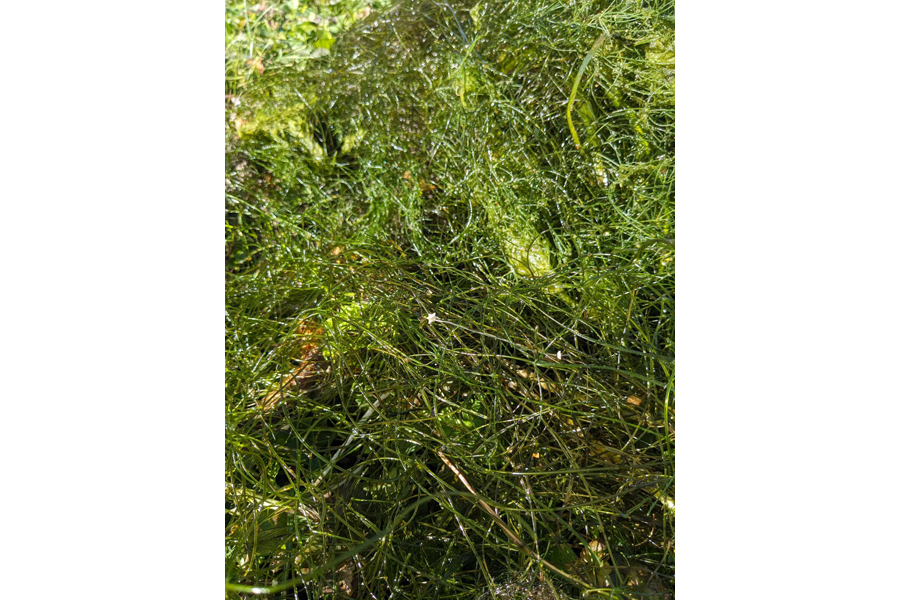

Tiges de myriophylle à épis. Crédit photo : MELCCFP.

Le myriophylle à épis

Le myriophylle à épis est une plante vivace enracinée au fond des plans d’eau, entre 1 m et 10 m de profondeur. C’est une plante aquatique submergée pouvant former des herbiers denses. Il existe plusieurs myriophylles indigènes au Québec. Le myriophylle à épis peut être confondu avec ceux-ci.

Le myriophylle à épis se distingue par ses feuilles disposées autour de la tige, normalement en groupes de quatre. L’espace entre les groupes de feuilles sur la tige est supérieur à 1 cm. Chaque feuille porte de 12 à 24 paires de petites feuilles ressemblant à des plumes, appelées folioles. Les myriophylles indigènes possèdent moins de paires de folioles. Ainsi, s’il y a plus de 15 paires de folioles par feuille, il s’agit fort probablement du myriophylle à épis. De plus, l’extrémité des feuilles est souvent tronquée, formant une ligne droite.

Coupe transversale d’une tige de myriophylle à épis avec quatre feuilles. Crédit photo : MELCCFP.

L’espèce a été répertoriée dans plus de 200 plans d’eau au Québec et les régions les plus touchées sont l’Estrie, les Laurentides et l’Outaouais.

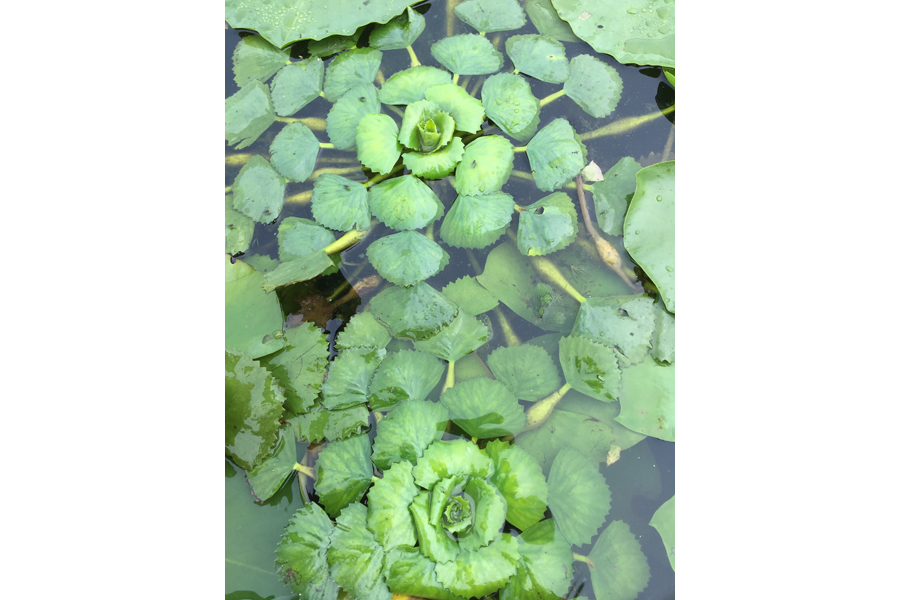

Rosette de châtaigne d’eau. Crédit photo : MELCCFP.

La châtaigne d’eau

La châtaigne d’eau est une plante annuelle. Elle forme des rosettes flottantes à la surface de l’eau, s’empilant souvent les unes sur les autres vers la fin de l’été, pour former des tapis de végétation.

Les feuilles flottantes de la châtaigne d’eau sont triangulaires ou en forme de losange de 5 à 8 cm de diamètre et leur bordure est dentelée. Les feuilles forment une rosette pouvant atteindre 30 cm de diamètre. Le fruit de la châtaigne d’eau est une noix portant quatre épines très pointues.

Au Québec, la châtaigne d’eau est présente dans la rivière du Sud, la rivière Richelieu, la rivière des Outaouais, notamment au lac des Deux Montagnes, la rivière Saint-François et la rivière Yamaska.

Stratiote faux-aloès. Crédit photo : Sentinelle, MELCCFP.

Le stratiote faux-aloès

Le stratiote faux-aloès est une plante vivace submergée pouvant parfois émerger de l’eau au cours de l’été. Elle peut pousser jusqu’à une profondeur de 5 m. La partie émergée ressemble à un aloès ou à une tête d’ananas. Elle peut être facilement reconnue grâce à ses feuilles rigides et bordées d’épines.

Le stratiote faux-aloès peut pousser dans les étangs, les canaux, les lacs, les baies ou autres portions calmes de rivières. Il ne tolère pas les grandes fluctuations de niveaux d’eau ou les eaux à écoulement rapide.

Actuellement au Québec, la présence du stratiote faux-aloès en milieu naturel est seulement connue à la baie de Carillon dans la rivière des Outaouais (lac des Deux Montagnes).

Amas de nitelle étoilée sorti de l’eau. Crédit photo : Ambioterra, 2023.

La nitelle étoilée

Contrairement à la majorité des algues, la nitelle étoilée est visible à l’œil nu. Elle peut se développer jusqu’à une profondeur de 9 m, puisqu’elle tolère une faible luminosité. La nitelle étoilée peut facilement être confondue avec les algues de la famille des Characées, qui sont très présentes au Québec. Cependant, la nitelle étoilée conserve sa rigidité une fois sortie de l’eau et a une apparence lisse et non rugueuse. Pour se reproduire, elle produit des bulbilles blanches de forme étoilée d’environ 4 mm. Il s’agit d’un caractère unique qui permet de la différencier.

L’espèce est de plus en plus présente dans la région des Grands Lacs (notamment dans le lac Ontario) et du Nord-Est des États-Unis. Elle est également présente au Vermont, dans la partie américaine du lac Memphrémagog.

Au Québec, la nitelle étoilée a été observée dans le lac Saint-François en Montérégie à l’été 2023.

2. Signalez leur présence

Afin d’établir un meilleur portrait de la situation des EEE floristiques aquatiques au Québec, ouvrez l’œil cet été et signalez les plantes suspectes sur la plateforme Sentinelle.

Pour transmettre un signalement :

- Prenez une photographie de la plante dans son habitat naturel;

- Prélevez un échantillon (le plus complet possible);

- Photographiez de près ses feuilles et ses autres principales parties (sa tige de même que ses fleurs et ses fruits s’ils sont présents).

Sentinelle présente également des informations sur les EEE floristiques prioritaires de même que sur les principales espèces à surveiller.

3. Évitez de les propager

Nettoyer pour ne pas propager les envahisseurs

Un simple nettoyage de votre embarcation et de vos équipements nautiques contribue à conserver la qualité de nos plans d’eau. Soyez prévenant en suivant les 4 étapes, loin de tout plan d’eau, avant votre prochaine visite dans un autre plan d’eau :

![]()

Inspectez votre embarcation, la remorque ainsi que l’équipement. Retirez entièrement tout amas et résidu de plantes aquatiques, toute boue ou tout organisme visible à l’œil nu. Il est important de les jeter dans un endroit qui préviendra leur réintroduction dans le milieu naturel, comme les poubelles.

![]()

Videz et drainez toute eau contenue dans les différentes parties et composantes de votre embarcation et ses équipements (p.ex. viviers, moteur, cale, glacières, etc.) avant de quitter le plan d’eau.

![]()

Nettoyez, de préférence à l’eau chaude (entre 50° C et 60° C), et séchez votre embarcation, la remorque ainsi que tout le matériel ayant été en contact avec l’eau.

![]()

Répétez toutes ces étapes avant de visiter un nouveau plan d’eau.

Liens utiles

- Carnet d’identification des espèces aquatiques envahissantes au Québec

- Dépliant Nettoyer pour ne pas propager

- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales

- Liste des espèces exotiques envahissantes

Par le Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

*Cet article a été publié dans le magazine numérique Été 2024 de Québec Yachting. Abonnez-vous, c’est GRATUIT!